MERY it girl 森下花音ちゃんがファミマ社長と対談!

毎日のように利用しているコンビニ。いつでも買い物ができて便利ですよね。コンビニの1つであるファミリーマートでは、SDGsに配慮した取り組みが行われているんです。

今回はMERY it girlの森下花音ちゃんが、ファミリーマートの細見研介社長にインタビュー。ファミマでどんなことが起きているのか、伺いましたよ。

コンビニとSDGsって関係あるの?

「足るを知る」価値観を持つ人がZ世代を中心に出てきている

花音:そもそも、SDGsが叫ばれている社会的な背景や変化をどのように考えていらっしゃいますか?

細見:僕は大阪出身なんですが、小学校低学年の頃に太陽の塔で有名な大阪万博があったんですよね。1970年代は日本はこれからどんどん経済成長して、豊かになっていくという「成長神話」と呼ばれる価値観をみんな信じていたんです。サラリーマンは猛烈に働くし、アメリカに追いつきたいとかね。

そんな中で、バブルがはじけるとか、いろんなことが発生して経済成長に陰りが出ることもありましたが、それでもやっぱり乗り越えて成長していくんだっていう風に思っていたんです。しかし、経済活動によって気候変動が大きな問題になるなど、経済成長し続けることに無理が見えてきてる部分があるんじゃないのか、ということが若い人たちを中心に問いかけがあったと思います。

「足るを知る」っていう言葉があるけれど、そうした価値観を持つ人がZ世代を中心に出てきてるということなんじゃないかなと。

日本国内で1万6600店舗、働くスタッフは20万人。だからこそ社会に大きな責任がある

花音:ファミリーマートでSDGsの取り組みを進めるにあたっての、その基本的な考えとか理念をお聞かせください。

細見:ファミリーマートは「あなたと、コンビに、ファミリーマート」をコーポレートメッセージにしています。地域社会と共に歩んでいく、それには元々、サステナビリティが重要であったんです。なので、今の時代に会社そのものが非常にマッチしてるんちゃうかなって僕自身は思ってるんですね。

ファミリーマートは日本国内で1万6600店舗ぐらいあります。そこで働いているスタッフさんが20万人いるんですよ。お店には販売する物が1日3~5回トラックで届きます。そのトラックは日本中で1日5000台弱が走っているんです。お店を支えるインフラがとても大きいんですよ。そうした点からも社会に対してやっぱり大きな責任があると思ってるんですよね。

我々が環境などに配慮した行動へピッと舵を切ると、働いている方はもちろん、利用しているお客様にまで波及するので、大きなウェーブになってくるということですね。

花音:身近だからこそ、強い力や影響力があるっていうことですね。

細見:地域に密着しながらいろんな商売をさせていただいている以上、地域の継続がなければ、我々の商売も存在できないということで、これは運命共同体だし、社会に対する責任だと思っています。

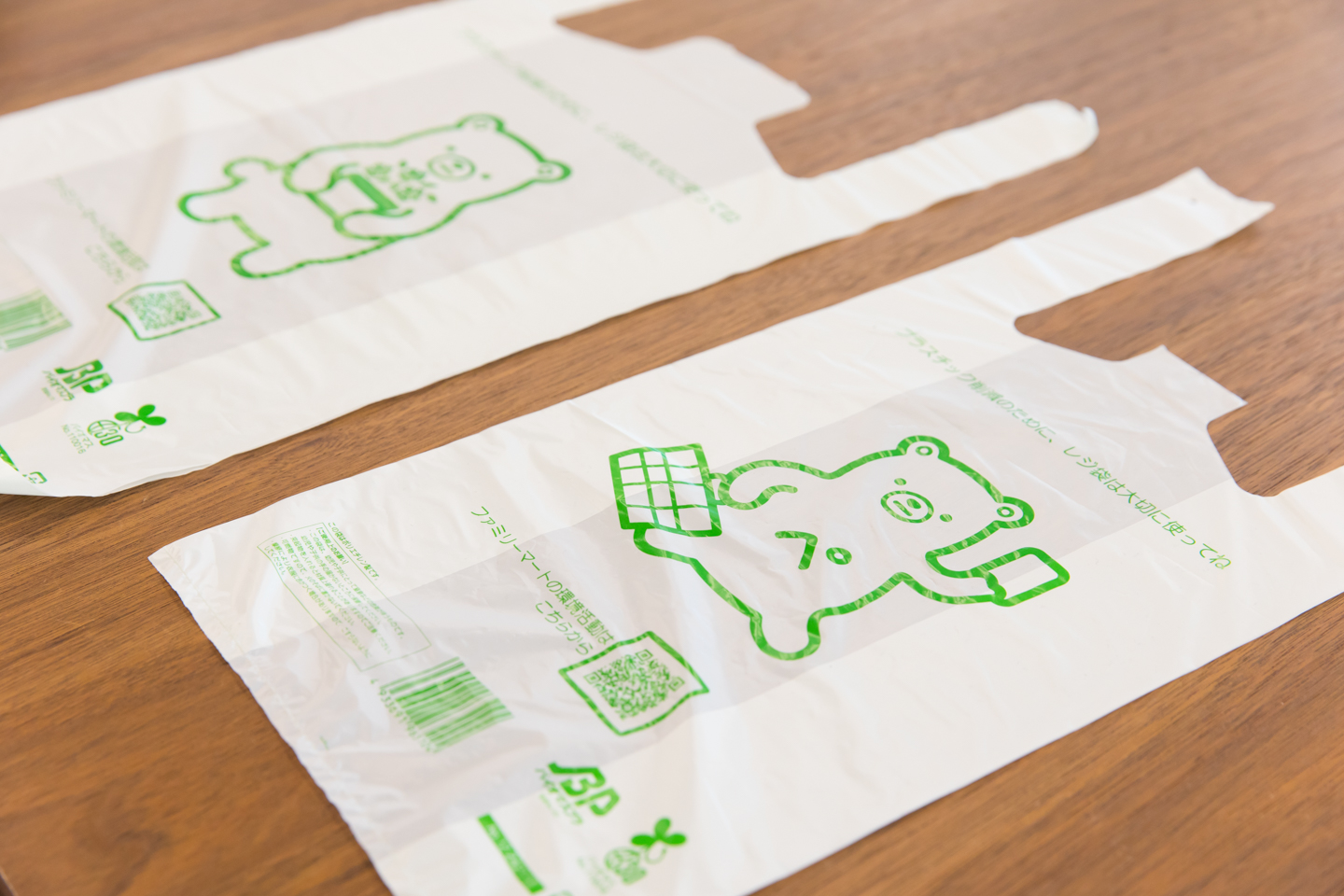

年間に8割弱の方がレジ袋を辞退

花音:次に、具体的にファミリーマートがどのような取り組みをしているのか教えていただきたいです。使い捨てプラスチックの問題が指摘されていますが、いかがでしょうか?

細見:お客様に身近なところでは、レジ袋ですよね。2020年の7月から有料化になってます。今では年間に8割弱の方が辞退されてるんですよ。あとはサラダやお弁当などのパッケージは、軽量化したり薄くして使うプラスチックの量を少なくしたり、素材を環境に優しいプラスチックに変えるなど、気づかれないような部分まで気を配りながらやっています。

お渡ししているスプーンやフォークも柄の部分に穴が開いた形状を新しく開発しました。ちょっとしたアイデアで少しでもプラスチックの使用量を減らそうという取り組みをやっています。

「ファミマル」のロカボチョコレート菓子は、児童労働が行われていないカカオ農園から購入

また、去年から我々のプライベートブランドの「ファミマル」で出しているロカボ糖質なチョコレート菓子シリーズでは、児童労働が行われていないカカオ農園から購入したカカオを使うことにしました。自社商品ではそういったところにも気を配っています。

海洋プラスチックごみで買い物カゴを製作

さらに、長崎県対馬市に流れ着く海洋プラスチックごみをリサイクルして買い物カゴを作って、一部店舗での利用を始めました。海をイメージしたブルーで作っているのですが、製造上の理由で一色にならないんですね。

花音:大理石風のマーブリングで、かわいいカラーですね!

細見:え、かわいいですか? もう最近「かわいい」がわからん!(笑)

2018年度に比べて約25%の食品ロスを削減

花音:食品ロスも叫ばれていますが、どんな取り組みが行われていますか?

細見:パッケージを工夫して消費期限を延ばす試みに取り組んでいます。さらに「エコ割」という取り組みで、消費期限の迫ったおむすびや弁当、スイーツなどの商品に値引きのシールを貼っています。

今まで、システム上の問題で店舗では値引きするのが難しかったんですが、値引きシールをバーコードで読み取るようにして、値引きできるようになりました。いろんな取り組みの結果、エコ割導入以降は2018年度比で約25%の食品ロスを削減できました。

1万6千店の地域と繋がっていく仕組み

花音:すぐに食べるならエコ割の方がお得ですね。その他、社会的なアクションはありますか?

細見:コロナ禍が発生する前のことなんですが、「ファミマこども食堂」という活動をしていました。ファミマはイートイン併設の店舗が多いので、そのスペースを利用して、こども達にレジ打ち体験や一緒に食事をして交流する機会を提供しながら、地域の方々と繋がっていくという内容でした。

1年間で約300店舗350回くらいやっていたんですが、コロナ禍で人が集まれんようになってしまいまして。

近隣のこども達にご飯を届ける「ファミマフードドライブ」は店舗発のアイデア

それでも、近隣のこども達にご飯を届けられたらと、ある加盟店さんが始めたのが「ファミマフードドライブ」という取り組みです。これはご家庭などで余っている食材を店舗に設置している専用ボックスへ持ってきてもらって、自治体や地域で活躍するNPOなどの協力パートナーさんへ提供するものです。

地域によって形は異なるのですが、協力パートナーさんから食の支援が必要な方にお届けすることになっています。

1つの店舗で始まったんですが、全国でもできるところは始めようと呼びかけて、もうすぐ1,000店舗くらいに回収ボックスが設置される予定です。

花音:コンビニ業界って、本社から店舗さんに指令を流すだけみたいなイメージがあったんですけど、ファミマさんは店舗からも意見が吸い上げられていくんですね。

細見:店舗さんから意見をもらうことの方が多いぐらいですね。いいアイデアなら、誰からもらってもいい訳ですよ。いいものをどう吸い上げて広げていくのか、というのがコンビニビジネスの醍醐味ですよね。

花音:今後はSDGsにどんな風に取り組まれていきますか?

細見:何かをやるっていうのも大事なんですけども、何かをやる+啓発・情報発信していくということも大切だと思っています。我々は1万6000か所の地域の方とお話できる接点があります。お客様や地域の方に対して、そういった取り組みをやっていこうよと呼び掛けていくのが、お金には換算できないけれども非常に大切なことだと思っているので、SDGsにおいても社会のインフラになっていければ良いと思いますね。

利用するだけでもSDGsに配慮できるファミマ

社長とお話して「ファミリーマートに対するイメージがガラッと変わった」と話す花音ちゃん。「こんなにSDGsに配慮しているとは知りませんでした。環境問題に対するアプローチだけでなく、地域とのつながりを用いてファミリーマートのSDGsに対する意識を社会全体に広げようとする啓発の精神が込められていることに非常に魅力を感じました」とのこと。

今後、ファミリーマートを利用する際には、いろいろなSDGsポイントをチェックしてみてくださいね。

※取材は感染対策を実施の上、撮影時のみマスクを外しています。

こちらの記事もチェック!

*Staff*

Photo:Tomohiko Tagawa

Interview & Text:Itsuki Tanaka